Non è un segreto che Paolo Sorrentino sia profondamente ossessionato dai temi della giovinezza e della grande bellezza.

Queste preoccupazioni – e molte altre! – sono evidenti in film come “Youth” e “La grande bellezza”, due sfrenate manifestazioni di massimalismo che sono tanto sottili quanto i loro titoli suggeriscono.

Dopo il dolorosamente personale “La mano di Dio” del 2021, in cui il regista napoletano filtrava l’agonia e l’estasi dei suoi anni formativi attraverso lo stesso velo di sacrilegio felliniano che aveva precedentemente gettato sui film su Silvio Berlusconi e sullo splendore della storia romana, Sorrentino torna alle sue proverbiali esagerazioni con un’altra tentacolare parata di carne che si consuma più con ideali astratti che con le cose della vita stessa.

Ancora una volta, torna con un film estasiante e sontuoso che confonde il confine tra sacro e profano fino a quando il sesso sembra religione e la religione sembra sesso, e ancora una volta è costretto dal canto delle sirene della giovinezza e della grande bellezza.

Con “Parthenope” Sorrentino si occupa in modo insolito del rapporto tra giovinezza e grande bellezza.

Non è la prima volta che mette in contrapposizione queste due ebbrezze, contrapponendo la natura effimera della lussuria umana allo spirito eterno della poesia, dell’architettura e delle divinità che creiamo in risposta ad essa.

In “Parthenope”, tuttavia, il regista 53enne osa chiedersi se sia possibile separare le due cose.

Anzi, si chiede se le persone siano in grado di apprezzare entrambe le cose allo stesso tempo.

Ma in realtà “Parthenope” è solo un film girato da un uomo di mezza età che quasi impazzisce cercando di immaginare come sarebbe la vita di una donna incredibilmente sexy.

È un mistero che ha perseguitato gli artisti maschi per tutto il tempo in cui hanno sognato di possedere la bellezza delle loro muse, e gli sforzi di Sorrentino per dargli un senso sembrano tanto anacronistici nel 2024 quanto lo sarebbe stato dare alla luce una creatura marina dell’antica Grecia nell’estate del 1950.

La leggenda narra che Partenope si annegò in mare quando i suoi canti non riuscirono a sedurre Odisseo e il suo corpo finì per arenarsi sulle coste di Napoli.

In “Parthenope” (Versione di Paolo), la bellezza mitica nasce da una famiglia benestante che possiede una splendida villa in riva al mare e che – in un tocco più leggero e frizzante di “Teorema” – viene lentamente resa folle dalla creatura immacolata che entra nelle loro vite.

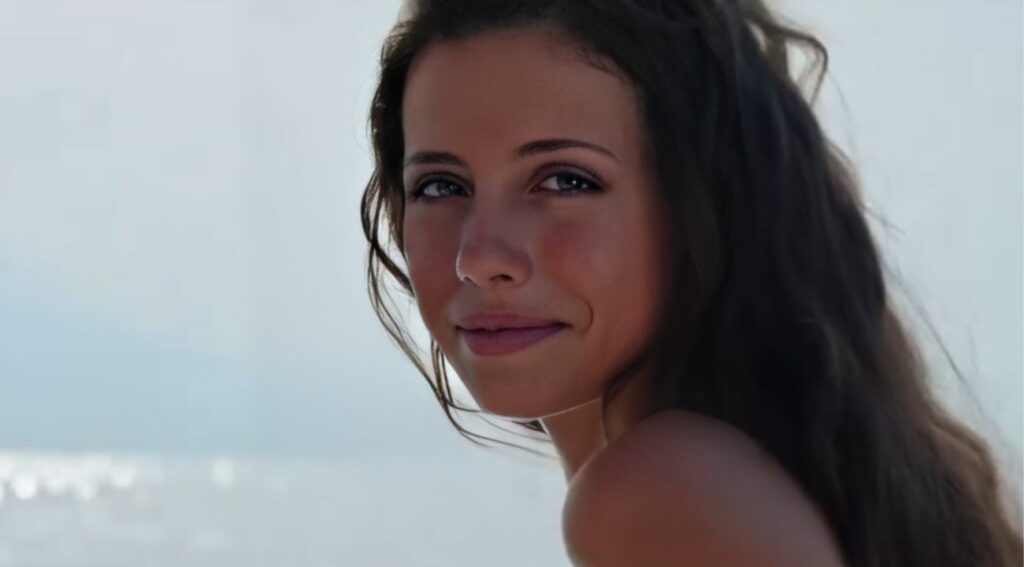

Interpretata dall’esordiente/stella Celeste Dalla Porta, la cui bellezza sorprendente ma non forzata potrebbe facilmente far naufragare gli uomini, Parthenope è una fantasia maschile in carne e ossa.

Questa non è tanto una critica al film di Sorrentino quanto una descrizione delle sue premesse, poiché lo scrittore/regista ammette rapidamente questi termini mentre cerca di risolvere il fascino di Parthenope e alla fine – con un’amarezza mascherata da rivelazione sublime – di sfatarlo.

Fin dall’inizio, tutti vogliono avere Partenope, ma nessuno sarà in grado di tenerla. “È sempre in fuga”, lamenta uno degli infiniti pretendenti del film. “È per questo che gli uomini la amano”.

La curiosità impressionabile di Parthenope è pari solo alla sua ansia di imparare. “Non so niente, ma mi piace tutto”, sospira, con il viso che si abbassa in un broncio più radioso del sorriso più estatico di un comune mortale.

Per fortuna di Parthenope, l’Italia è piena di insegnanti volenterosi.

Insegnanti come Sandrino (Dario Aita), il figlio della governante, che adora Partenope per i primi 18 anni della loro vita e le dimostra che gli uomini vorranno sempre sapere a cosa sta pensando, perché la sua bellezza è troppo impenetrabile perché possano indovinarla.

E lo sfortunato fratello maggiore Raimondo (Daniele Rienzo), che insegna a Partenope che anche i consanguinei non sono immuni dal desiderio che lei ispira; è una piccola grazia che Sorrentino releghi queste pulsioni incestuose alla periferia dell’azione, dove la loro tragedia poetica può motivare la trama da una distanza di sicurezza.

Naturalmente, “trama” è una parola carica di significato da usare nel contesto di un film di Paolo Sorrentino, poiché il regista sembra spesso non essere tanto un narratore quanto il direttore di un circo in movimento; come da tradizione sorrentiniana, l’arco di decenni di “Parthenope” non si attiene a semplici cause-effetti, ma vortica in avanti attraverso gli anni come se cercasse di estrarne un significato non ancora scoperto.

“Parthenope” è molto meno onirico di alcuni dei lavori precedenti del regista, ma vasti tratti del film sembrano esistere in nebulose sacche di non-tempo, se non altro per la loro strana irrealtà.

Questo vale sicuramente per la lunga sequenza in cui Parthenope ha un incontro con lo scrittore americano John Cheever (un Gary Oldman “alcolizzato, depresso, meraviglioso”, solo un po’ ripulito dal set di “Slow Horses”).

I due si incrociano in un resort nel bel mezzo della prima vera estate di autocelebrazione di Parthenope (subito dopo che un uomo è stato talmente sopraffatto dalla sua bellezza da chiederle di uscire da un elicottero in volo), e si sentono legati l’uno all’altra perché il romanziere dichiarato è praticamente il primo uomo che Parthenope abbia mai incontrato che non voglia fare sesso con lei.

Si tratta di un espediente così puramente Sorrentiniano che quasi si vorrebbe che la facesse franca solo per il fatto di essere abbastanza sicuro di sé da provarci, ma il suo Cheever può offrire così tante riflessioni in scatola prima che inizi a sembrare che si stia guardando l’audiolibro più bello mai realizzato. “Il desiderio è un mistero, e il sesso il suo funerale”. “La bellezza è come la guerra, apre le porte”. “L’arte è il trionfo sul caos”. Ok, quest’ultima citazione non è presente nel film, ma spiega perché John Cheever lo sia.

Inutile dire che occupa molto tempo a Partenope per uno che insiste nel dire che non vuole sprecare nemmeno un minuto della sua giovinezza.

Uno scambio solo più importante avviene prima, quando un altro uomo più anziano chiede a Partenope se lo sposerebbe se avesse 40 anni di meno.

Al che Partenope, che si vanta di avere una risposta pronta per tutto, risponde che la vera domanda è se lui la sposerebbe se avesse 40 anni di più.

È il primo di molti momenti del film che ricordano a Parthenope la sua fugace giovinezza con un’acutezza che rischia di sfiorare il dispetto, come se Sorrentino si stesse prendendo una rivincita di genere sull’idea che le donne possiedono solo per poco tempo il potere di far impazzire gli uomini.

Preoccupato dall’idea che la mancanza di conoscenza di sé sia ciò che rende le persone misteriose, “Parthenope” nega alla sua omonima una reale interiorità, convinto che privarci della possibilità di apprezzare la sua prospettiva possa in qualche modo accrescere il suo valore retorico.

Sebbene Celeste Dalla Parta sia davvero uno degli esseri umani più fotogenici che abbia mai visto (“Parthenope” è pieno di primi piani così perfetti e diretti da sembrare busti greci classici), la gamma che mostra nelle successive porzioni del film suggerisce che Sorrentino ha sottoutilizzato le sue doti di attrice.

Tutto questo prelude al periodo in cui Parthenope è una studentessa di antropologia, sotto la tutela di un vecchio professore bisbetico di nome Devoto Marotta (un meraviglioso Silvio Orlando).

È un insegnante così bravo che si rifiuta di dirle cosa sia l’antropologia, un enigma a cui solo lui può rispondere.

Sorrentino lo infila come chiave di volta del film e vi ritorna negli ultimi minuti con una ventata di profondità artificiale, ma i suoi impulsi sensoriali si rifiutano di lasciarlo in sospeso per più di una o due scene alla volta.

Invece, si concede una passeggiata attraverso la sua immaginazione più grande della vita, un viaggio verso il nulla che include imprevedibili pit-stop come un’epidemia di colera, una “Grande Fusione” in cui Parthenope guarda un prete benedire gli eredi di due clan mafiosi prima che facciano sesso cerimoniale di fronte alle loro intere famiglie, una decrepita insegnante di recitazione che si rifiuta di mostrare il suo volto a causa di tutti i suoi interventi di chirurgia plastica falliti, e un salto mortale da cardiopalma per gentile concessione di un orologio a pendolo.

Per Sorrentino, niente può essere più terrificante per una donna della minaccia del tempo che passa.

Alcune di queste cose sono specificamente evocative di Napoli, come l’epidemia di colera del 1973 e la scena snervante di una diva arrabbiata che disprezza a tal punto la sua città natale da tornare solo per guardare dall’alto in basso le persone che ci vivono.

Eppure, per quanto personale debba essere e sia chiaramente per Sorrentino, il legame del film con il luogo che lo ha creato è nebuloso in un modo che lo rende difficile da apprezzare per il resto di noi.

In un certo senso sembra che “Parthenope” sia un requiem per la bellezza sbiadita della città in cui si dice che la sirena si sia arenata, e che la stessa Parthenope sia una controfigura della regressione di Napoli dallo splendore alla rovina.

Ma la città natale di Sorrentino è davvero diventata così meno attraente dalla sua infanzia, oppure il velo della giovinezza è stato tolto dai suoi occhi e non guarda più il mondo con la stessa magia di un tempo?

Secondo questa logica, la presunta bruttezza di Napoli lo libererebbe per apprezzare le virtù che un tempo il suo fascino poteva aver oscurato, poiché “Parthenope” – che si sviluppa fino a uno dei più bizzarri climax di qualsiasi film degli ultimi anni – è in definitiva convinto che la grande bellezza inviti all’inganno, distraendo da una verità troppo cruda o dolorosa per essere affrontata di petto.

Allo stesso modo, il film sostiene che i giovani sono semplicemente troppo belli per apprezzare la vita nel suo pieno splendore, così come la vita è troppo bella perché loro possano apprezzarne a loro volta la ricchezza.

E così Partenope può essere felice solo quando è libera dalla maledizione della sua stessa esistenza stupefacente, anche se alla fine del film di Sorrentino non si può fare a meno di pensare che sia lui ad essere cieco a tutto il resto.