In Sette Samurai, il film del 1954 che ha fatto sì che il nome di Akira Kurosawa rimanesse impresso per sempre, c’è una meravigliosa inquadratura estesa in cui le epoche si uniscono. È così sottilmente magica che quasi non la si nota alla prima visione: il suo incantesimo scintilla quasi subliminalmente nel resto del film.

L’affascinante e rozzo samurai d’azione, interpretato dalla star preferita del regista, Toshiro Mifune, si trova nel bosco per addestrare gli abitanti del villaggio a difendere il loro villaggio minacciato dai banditi. Ben presto due presenze si fanno sentire. Le schiene delle teste di un gruppo di bambini, stupiti e ridanciani, si alzano in primo piano. E i due membri anziani della banda di samurai salvatori passano dietro Mifune, osservando ironicamente il quasi-verdognolo addestrare i veri verdoni.

È una composizione da fumetto. Grandi dettagli esagerati nella parte anteriore. Azione e sviluppo della storia al centro. E dietro, su un terreno leggermente più alto per una migliore visibilità, qualcosa di simile a una bolla di pensiero: la saggezza del passato che passa dietro il presente e il futuro.

Kurosawa era davvero, in tutti i sensi, un narratore grafico. I suoi film migliori sono vividi, spietati, pittorici. Sono romanzi grafici sullo schermo. Sono racconti di facile accesso, trascinati dalla forza del "E poi?" e dall'impatto di immagini che sono abbaglianti, a volte persino esilaranti, nella loro spavalderia compositiva.Che dire di Ikiru (Vivere) del 1952, la storia sfumata e cupamente struggente di un impiegato del governo locale in fin di vita, recentemente rifatta con Bill Nighy e la sceneggiatura di Kazuo Ishiguro? E che dire di quei noir intricati come L’angelo ubriaco (1948) e Alto e basso (1963)? E Rashomon, il film dalla trama intricata il cui trionfo alla Mostra del Cinema di Venezia del 1951 – Leone d’Oro, critiche entusiastiche – ha aperto le porte a un’intera diaspora culturale?

L’Occidente è stato investito non solo da Kurosawa, ma anche dalle mandrie di premi a lungo nascosti del cinema giapponese: Mizoguchi, Ozu, Naruse. Ora Tokyo Story (1953) di Ozu si trova al quarto posto nell’ultima classifica di tutti i tempi della rivista Sight & Sound, scelta dai critici. E anche se Ugetsu Monogatari (1953) di Mizoguchi, un tempo in cima alla classifica, è scivolato al 90° posto, I sette samurai di Kurosawa è al 20° posto, il suo Rashomon al 41°.

Senza la tempesta di fuoco di Rashomon a Venezia, non avremmo nulla di tutto questo, così come senza l’evangelismo di Mendelssohn non avremmo JS Bach.

Rashomon, tuttavia, per tornare alla nostra affermazione che il cinema di Kurosawa può essere il migliore nel suo momento più vivido ed elementare, è contestato da alcuni come l’opera principale del maestro. Per il critico David Thomson, nel suo influente Dizionario Biografico del Cinema, l’enigma principale della sceneggiatura – cosa possiamo fare di una storia di stupro raccontata con versioni totalmente diverse della verità da quattro personaggi? – è troppo banale per le elaborate ostentazioni di complessità del film. Non sappiamo forse che le persone hanno gusti diversi, alcuni dei quali egoistici, quando si tratta di percepire la realtà? Non abbiamo visto tutti Citizen Kane? Non abbiamo forse tutti letto Agatha Christie?

Ma Rashomon è un film favoloso dal punto di vista dello stile e della messa in scena, naturalmente. Il genio di Kurosawa è costituito dalle sue geometrie svettanti e dal suo dinamismo immaginifico. Non c’è mai un’inquadratura noiosa. E ha trovato in Toshiro Mifune, protagonista di Rashomon e di altri 15 film del canone di Kurosawa, una presenza anticonformista con una recitazione all’altezza. L’interpretazione di Mifune è vivida come un ideogramma giapponese. (Nota per i completisti della biografia di Kurosawa: da bambino ha studiato calligrafia e spada kendo).

Se volete immaginare questa storia sullo schermo senza gli stilemi di Kurosawa o il brio di Mifune, provate l’adattamento hollywoodiano di Rashomon, L’oltraggio (1964): un’ingombrante delitto all’aperto, anche con un cast guidato da Paul Newman, Edward G Robinson e Laurence Harvey, reduce da The Manchurian Candidate.

In effetti, è un esperimento caleidoscopico e significativo vedere l’opera più nota di Kurosawa attraverso le sue versioni occidentali. I sette samurai è diventato I magnifici sette (1960). Guadagno: brio d’azione e un cast di future star di Hollywood (McQueen, Bronson e altri). Perdita: lunghezza, complessità dei personaggi e l’amorevole accumulo di uno slancio epico.

La fortezza nascosta (1958), la giocosa storia di Kurosawa di eroi, banditi e una principessa prigioniera, divenne il primo film di Guerre Stellari di George Lucas nel 1977. Guadagno e perdita: vedi sopra. Yojimbo (1961), un magnifico western orientale in cui lo straccione ronin (samurai senza padrone) di Mifune scorrazza con sagacia in una città di frontiera, è stato rifatto nel 1964 con il titolo Un pugno di dollari. Guadagno: La portentosità po-mo di Sergio Leone che conferisce alla storia un’arguta grandiosità e un’ironia forcaiola. Perdita: l’ispirata continuità che fa sembrare l’intreccio di croce e doppio gioco di Kurosawa una cosa unitaria, logica e bella.

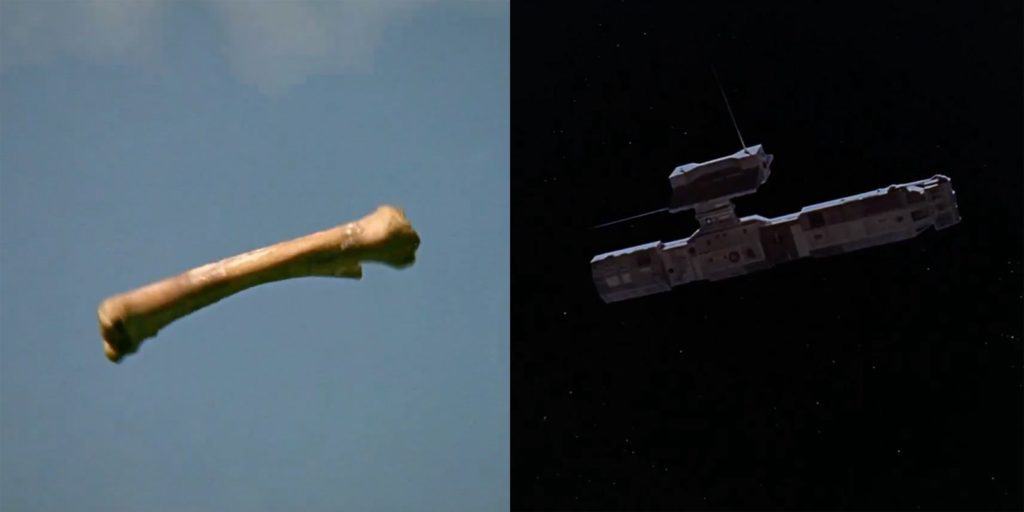

Un altro dettaglio di Yojimbo dovrebbe essere menzionato in questa ricerca est-ovest. Nella scena iniziale, l’eroe Sanjuro (Mifune) vaga per una pianura erbosa e raccoglie una spada – o una spada immaginaria. La scaglia verso il cielo. Pochi secondi dopo, la spada cade a terra come un bastone ossuto. Spada e stregoneria. È possibile che Stanley Kubrick, che amava Kurosawa, abbia visto quella scena e l’abbia immaginata al contrario, qualche anno dopo, in 2001: Odissea nello spazio, dove un osso scagliato verso il cielo diventa un’astronave che fa il valzer?

Più recentemente, Ikiru è stato reincarnato in Occidente da Living, un toccante omaggio britannico di un artista di origine giapponese, lo scrittore-sceneggiatore Kazuo Ishiguro, a un altro artista, ambientato quasi nello stesso anno dell’uscita di Ikiru. Londra negli anni Cinquanta, repressa ma in technicolor; un burocrate del County Hall (il meraviglioso Bill Nighy) che vive i resti dei suoi giorni; emozioni soffocate e intensificate al tempo stesso dall’istante laser di una morte incombente. Per me questo è forse il miglior film di Kurosawa trapiantato.

Per dirla in poche parole o in un netsuke, non si può valutare Kurosawa senza considerare il suo rapporto con il cinema e la cultura occidentale. Ha adattato L’idiota di Dostoevskij e I bassifondi di Gorky e, in Trono di sangue (1957), ha rivisitato in modo emozionante Macbeth. Ha realizzato drammi polizieschi tratti da Dashiell Hammett e Ed McBain.

Anche la sua estate indiana come cineasta è stata regalata dal West. Dieci anni dopo il suo più famoso e famigerato tentativo di coproduzione hollywoodiana – la terribile epopea bellica del Pacifico Tora! Tora! Tora! (1970) – ricevette l’appoggio di George Lucas per realizzare un dramma giapponese interamente alle sue condizioni. Risultato: Kagemusha (1980), tre ore di spettacolo d’epoca sbalorditivo combinato con un dramma di cospirazione da camera. Seguire questo? Lo ha fatto con Ran (1985), un’interpretazione di feroce bellezza di Re Lear.

Ha realizzato anche Sogni (1990), un film a episodi che in una parte vede la partecipazione di Martin Scorsese nei panni di Van Gogh. “Fermate il mondo, voglio salire”, sembravano dire tutti gli occidentali quando la giostra del tardo Kurosawa girava a pieno ritmo.

L’internazionalismo, tuttavia, è stato un fattore presente in tutta la sua vita. Iniziò a girare film durante la seconda guerra mondiale, criticato dalla censura nazionale per ogni motivo o inflessione occidentale. Durante l’occupazione americana, i censori controllati dagli Stati Uniti condannarono ogni accenno di nazionalismo o nostalgia giapponese. Kurosawa stesso amava l’arte e il teatro tradizionale giapponese (il Noh è molto presente, soprattutto in Trono di sangue), ma amava anche John Ford, Shakespeare e la narrativa pulp americana. Cosa deve fare un uomo?

Un cielo azzurro sopra un campo di grano dorato, un uomo in primo piano e uccelli che prendono il volo

Una scena di “Dreams” (1990) in cui Martin Scorsese interpreta Vincent van Gogh © Alamy

Ciò che deve sempre fare: ciò che vorrebbe, dovrebbe e può. Se tutto e tutti hanno influenzato Kurosawa, lui ha trovato il modo di sdebitarsi influenzando tutto e tutti a sua volta. Persino il Giappone si è messo al tavolo dopo una parentesi di rinuncia, soprattutto negli anni Sessanta, quelli del rovesciamento dei padri.

Oggi, trovate e guardate 13 Assassini di Takashi Miike, realizzato nel 2010. È un altro omaggio a Sette Samurai e probabilmente il migliore, che fa rivivere il brillante primitivismo dell’originale. Quel film del 1954 ha ormai una statura quasi omerica, e così per molti il suo regista. “Credo che nessun regista giapponese possa sfuggire all’influenza di Kurosawa”, ha dichiarato Miike. E forse, in una nuova epoca di riconoscimenti, non è più auspicabile o necessario alcun tentativo di fuga.